最終更新日:2025年11月26日

N020

生活

子供と自然とのかかわりを豊かにするために単位条件

通信 2単位教員

履修条件

なし

到達目標

子どもたちが身近な自然とふれあい、豊かなかかわりが持てるようになるためには、保育者の適切な対応が不可欠である。保育者自身が、身近に存在する動植物の生態や特性に対して親しみを持ち、その不思議さに目を向け、より深く知ろうとする意欲を常に持ち続けることが期待される。併せて、子どもを取り巻く現状や環境に対する知識を深めるとともに、子どもの成長や発達を促すことのできる保育者としての適切な支援や対応の技術に関する力量を身につけることができる。

学習成果

身近に存在する植物や、飼育が可能な小動物などが持つ、生きていくために都合のよいつくりや特徴を知ることで、より探究したいという関心・意欲を深めることができる。学習成果については、レポート第1課題の植物標本づくりや、科目終了試験において評価する。

また、テキストに記載された数多くの事例を熟読することで、子どもが持つ興味・関心や豊かな感性について学び、保育者として必要な適切な支援のしかたや、具体的な対応技術を身につけることができる。

学習成果については、レポート第2課題と科目終了試験において評価する。

テキスト教材

木村常在著『生活』(聖徳大学短期大学通信教育部)

参考図書

『幼稚園教育要領』(文部科学省発行)

『保育所保育指針』(厚生労働省発行)、各種図鑑など

評価の要点

○レポートについて

(1)季節ごとの野草を採集し、その名前や科名などを正しく調べて標本にできているか。

(2)教科書をよく読み、設問に合わせた適切な事例を選び、保育者として適切な指導と環境設定ができるだけの知識を備えているか。

(3)字数を守って提出できているか。

○科目終了試験について

(1)身近な植物や、飼育できる小動物について、子どもたちに対して適切な指導と環境設定ができる知識を備えているか。

評価方法と採点基準

レポート合格後の科目終了試験で評価します。

○レポートについて

(1)それぞれの標本について、1茎・葉・(花)がそろっているか2十分に乾燥させているか3乾燥させる際に重しをのせるなどしっかりと押しがされているか4良質なテープを使って正しい方法で貼られているか5植物名・科名・採集日・採集場所が記載されているか

(2)設問の意図を理解して適切な事例を選び、学習した内容から身に付けた自分の考えを表現しているか。

○科目終了試験について

(1)問題に対して的確に答え、教科書に示される保育者として必要な意欲や知識が、十分に語られているか。

○フィードバックについて

(1)レポート及び標本は講評で伝えます。

(2)科目終了試験は講評で伝えます。

履修上の注意事項や学習上のアドバイス

(1)「レポート課題」の内容を良く読んで、特に植物標本づくりにおいては、記載されている注意事項を見落とさないようにすること。

(2)レポート作成に関しては、必要に応じて教科書以外の参考図書等にも目を通してみることが望ましいこと。

レポート課題

提出数 2第1課題

〈注意事項〉

(1) 採集する植物は、道端や草むら、田畑のあぜ道や河原などにある野草が望ましいこと。

(2) 所定の数(30種類)に足りないときは、花壇の花を若干加えても良いこと。

(3) 茎に花または実がついていて、葉も2枚以上ついていること。根はつけなくても良い。茎の長いものは途中で折り曲げて貼ること。また、葉の1枚は裏側を出すこと。

(4) テープはメンディングテープなどの良質なものが望ましい。標本の作製に関する参考資料などを読んで、上手に貼りつけること。

(5) それぞれの植物には、1通し番号 2植物名 3科名 4採集日 5採集場所(○○市の道端にて)を記載すること。

(6) 採集植物を乾燥させる際には、新聞紙や雑誌を定期的に取り替えたり、おもしをのせるなどしたりして工夫すること。

(7) 30種の採集植物の名前と科名が一致していれば合格と認める。

(注)レポート提出上の注意

第1課題

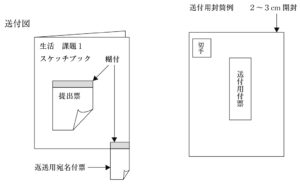

スケッチブック提出の際は、スケッチブックの表紙に学籍番号、氏名を明記し、さらに巻末の生活作品提出票に必要事項を記入して、表紙に貼付のこと。

(糊またはセロハンテープは糊代の部分のみに貼ること。全面を糊付けはしないこと)(図参照)「返送用名付票、提出票」は下記のURLよりダウンロードして使用してください。

http://tk-univ-seitoku.jp/sy/2025/wp-content/uploads/2024/02/n020_kadaiteishutuhyou.pdf

「返送用宛名付票」を記入し、返送用切手を貼付の上、スケッチブック右下に貼付すること。

スケッチブックが入る封筒を使用し、送付用付票を貼り、切手を貼付の上送付のこと。(課題を送付する際は第4種郵便になりますので、100gまでは15円、それ以降100gごとに10円増になります。なお、送付の際、封筒右上を中身が確認できるよう2〜3cm開封して送付してください)

第1設題

身近な植物を採集し、A4版スケッチブックの右側のページに貼り付けて、標本帳を作成すること。さらに、400字程度の感想を任意の用紙に記入して、スケッチブックの表紙の内側に貼り付けること。

第2課題

(注)レポート提出上の注意

第2課題

各事例を書き写す必要はありません。○○ページの事例2)などのように記してもらえれば結構です。

設題にそって総合的にまとめられるように、どの章もよく読んで、まとめの根拠になるように適切な事例を5〜10例はとりあげてください。テキスト教材以外の参考書の引用は不要です。

レポート用紙の最後のほうまで一杯に記してください。

※第2課題は、設題 1・ 2 のどちらかを選択し、①と②の両方について、合計2400字以内になるようにしてください。

科目終了試験においては、下記の内容などを重点的に学習しておくこと。(図も描けるように)

○ アリ、チョウ、トンボ、カマキリ、カタツムリ、ザリガニ、ダンゴムシの中から、それぞれの特徴、生態など。

○ 代表的な野草の特徴と同じ科に属する植物(野草、花壇の花、野菜、木など)

○ 植物の受粉の多様性について(虫媒花、自家受粉などの巧妙な仕組みなど)

○ 子どもに身近な生物の栽培や飼育の方法と注意すべき点など

いずれか1設題を選択

第1設題

教科書を読み、そこに記載された事例(5〜10例)を取り上げて次のことについてまとめ、自分の意見も記しなさい。

① 子どもの成長とともに向上する体験の質の変化と、そこに見られる子どもの活力や想像力について。

② 子どもの活力や想像力を十分に発揮させるために必要な教師や保育者の適切な対応について。

第2設題

教科書を読み、そこに記載された事例(5〜10例)を取り上げて次のことについてまとめ、自分の意見も記しなさい。

① 子どもと自然とのかかわり合いの意義と、自然とのかかわり合いを通して得られる友だちや生物からの影響について。

② 子どもの自立を考えつつ、子どもが生命あるものに適切にかかわることができるようになるために必要な教師や保育者の対応について。

備考・補足

← 表が横スクロールします →

| 授業回数別教育内容 | 身につく資質・能力 | 学習範囲 (予習・復習を含む) |

|

| ○第1章 生活における子どもたちの体験学習の現状と課題 (1)小学校における生活科とは何か |

○生活科の必要性に関する知識 | P.1〜P.8 内容の理解(1時間) | |

| ○第1章 生活における子どもたちの体験学習の現状と課題 (2)生活科における学習活動はどうなっているか |

○生活科の内容に関する知識 | P.9〜P.22 内容の理解(1.5時間) | |

| ○第1章 生活における子どもたちの体験学習の現状と課題 (3)生活科における評価の観点はどうあるべきか |

○生活科の評価に関する知識 | P.23〜P.31 内容の理解(1時間) | |

| ○第2章 いも掘りを楽しむ子どもたちの言動と成長 (1)子どもたちの言動から見た現状とは |

○子どもの興味・関心に関する知識 | P.32〜P.41 内容の理解(1時間) | |

| ○第2章 いも掘りを楽しむ子どもたちの言動と成長 (2)子どもたちの活動に対して保育者はどのように対応したらよいか |

○子どもの行動に対する指導技術 | P.42〜P.47 内容の理解(1時間) | |

| ○第3章 秋の植物とかかわり合う子どもたちの創造力 (1)活動を通じて子どもたちの発想はどのように変化するか |

○子どもの個性や発想に関する知識 | P.48〜P.68 内容の理解(2時間) | |

| ○第4章 散歩で自然とかかわる子どもたち (1)園外の活動に対して保育者はどのように対応したらよいか |

○園外活動における注意事項の知識 | P.69〜P.85 内容の理解(1.5時間) | |

| ○第5章 虫などと遊ぶ子どもたち (1)虫などを見つけた子どもたちはどのような反応を示すか |

○虫などへの興味に対する指導技術 | P.86〜P.102 内容の理解(1.5時間) | |

| ○第6章 飼育小動物による子どもの成長と保育者の対応 (1)飼育小動物に対して子どもたちはどのような反応を示すか |

○飼育小動物への関わりに関する知識 | P.103〜P.113 内容の理解(1時間) | |

| ○第6章 飼育小動物による子どもの成長と保育者の対応 (2)飼育小動物に接する子どもたちへどのように対応したらよいか |

○子どもの行動に対する指導技術 | P.114〜P.120 内容の理解(1時間) | |

| ○第7章 子どもと自然とのかかわり合いの現状と保育者の対応 (1)自然愛護や小動物愛護に保育者はどのように取り組んだらよいか |

○小動物愛護に関する指導技術 | P.121〜P.130 内容の理解(1時間) | |

| ○第7章 子どもと自然とのかかわり合いの現状と保育者の対応 (2)子どもたちの興味・関心をどのように伸ばしたらよいか |

○興味・関心の育成に関する指導技術 | P.131〜P.139 内容の理解(1時間) | |

| ○第8章 「野草」メモ (1)身近な野草の特徴を知っておこう |

○野草の特徴に関する基礎知識 | P.140〜P.149 図鑑等を使って(2 時間) | |

| ○第9章 「アリ」メモ (1)どこでも見られるアリの生態を知っておこう |

○アリの生態に関する基礎知識 | P.150〜P.158 図鑑等を使って(2 時間) | |

| ○講義のまとめ ○科目終了試験対策 |

○保育活動に関する意欲の育成 | 総復習(4時間) | |

| 試験 |